界面量子效应掺杂新范式助力三维互补逻辑电路制造

来源:admin 更新时间:2024-05-29 15:43:00

经过数十年发展,半导体工艺制程不断逼近亚纳米物理极限,传统硅基集成电路难以依靠进一步缩小晶体管面内尺寸来延续摩尔定律。发展垂直架构的多层互连互补逻辑电路CMOS,从而获得向上集成技术的突破,是国际半导体领域积极探寻的新路径之一。例如,在2023年12月美国旧金山召开的国际电子器件会议(IEDM)中,三星、台积电等半导体公司争相发布相关研究计划。

由于硅基晶体管工艺采用单晶硅表面离子注入的方式,很难实现在一层离子注入的单晶硅上方再次生长或转移单晶硅。虽然可以通过三维空间连接电极、芯粒等方式提高集成度,但是关键的晶体管始终分布在最底层,无法获得“z”方向的自由度。新材料、或颠覆性原理因此成为备受关注的重要突破点。

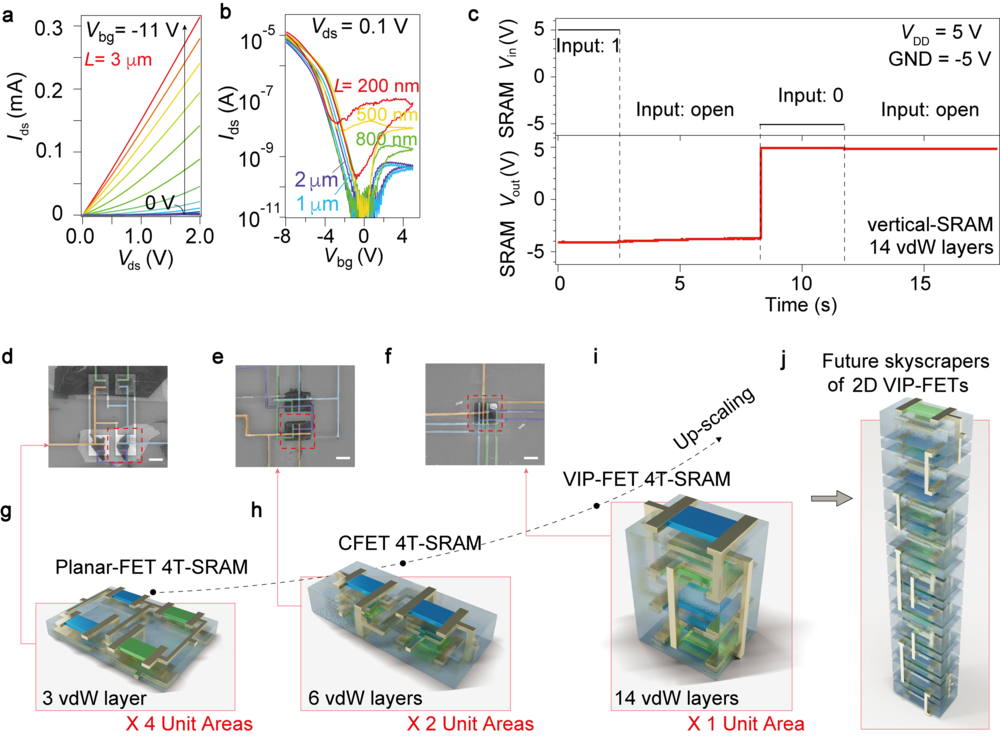

辽宁材料实验室材料量子调控技术研究所团队与国内外多家单位合作,提出了一种全新的基于界面耦合(理论表明量子效应在其中起到关键作用)的p-掺杂二维半导体方法。该方法采用界面效应的颠覆性路线,工艺简单、效果稳定、并且可以有效保持二维半导体本征的优异性能。进一步,利用垂直堆叠的方式,制备了由14层范德华材料组成、包含4个晶体管的互补 型逻辑门NAND以及SRAM等器件,见图1。

该方法打破了硅基逻辑电路的底层“封印”,基于量子效应获得了3D垂直集成多层互补型晶体管电路,为后摩尔时代未来二维半导体器件的发展提供了思路。该研究得到科技部纳米科技重点专项、国家自然基金、沈阳材料科学国家研究中心、辽宁材料实验室、山西大学国家重点实验室等资助。相关结果于2024年5月29日Nature杂志在线发表。

中国科学院金属所郭艺萌、李江旭、山东大学詹学鹏、国科大王春雯、上海科技大学李敏为论文共同第一作者。中 国科 学院金属所李秀艳研究员、中山大学侯仰龙教授、国科大周武教授、辽宁材料实验室王汉文副研究员、山西大学韩拯教授为论文的共同通讯作者。北京大学王润声教授和王子瑞同学在TCAD仿真方面给予了支持、山西大学张靖教授和秦成兵教授在测试方面给予支持、北京大学叶堉教授为本工作提供了CrOCl晶体和测试的协助、上海科技大学刘健鹏教授为本 文DFT计算提供了支撑。

图1. 二维半导体“向上”集成互补型逻辑电路SRAM原型器件的实现。

- 研究内容

- 科研成果